小学校受験でも、かなり難しいとされる単元のひとつに「マジックボックス」があります。

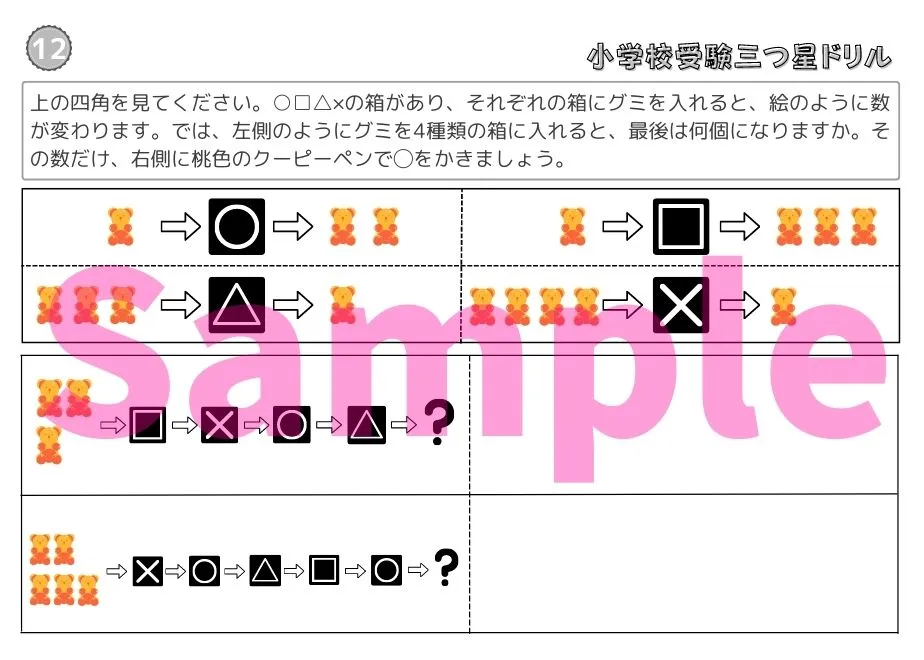

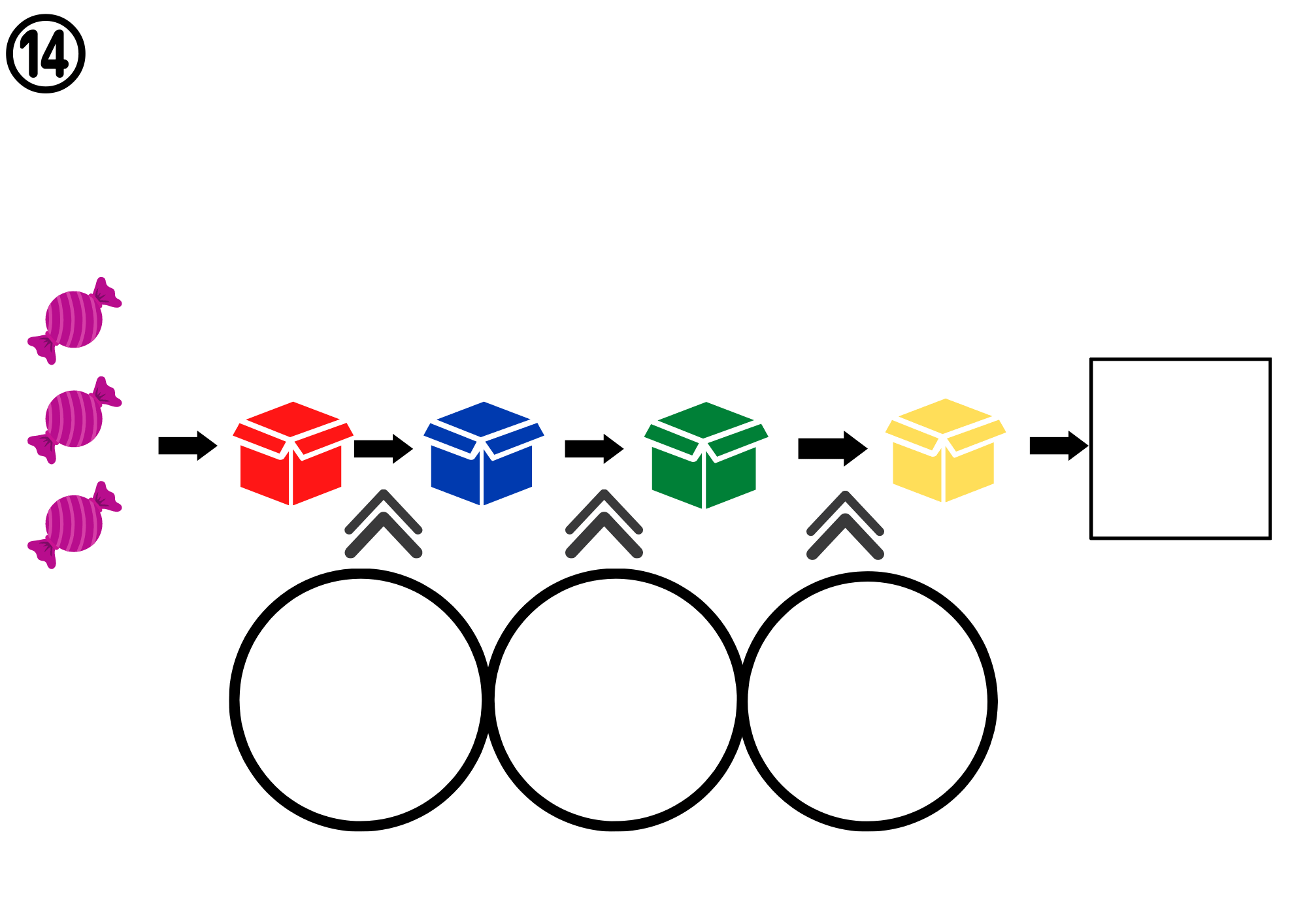

例えば、次のようなマジックボックスの問題が小学校受験では出題されやすいです。

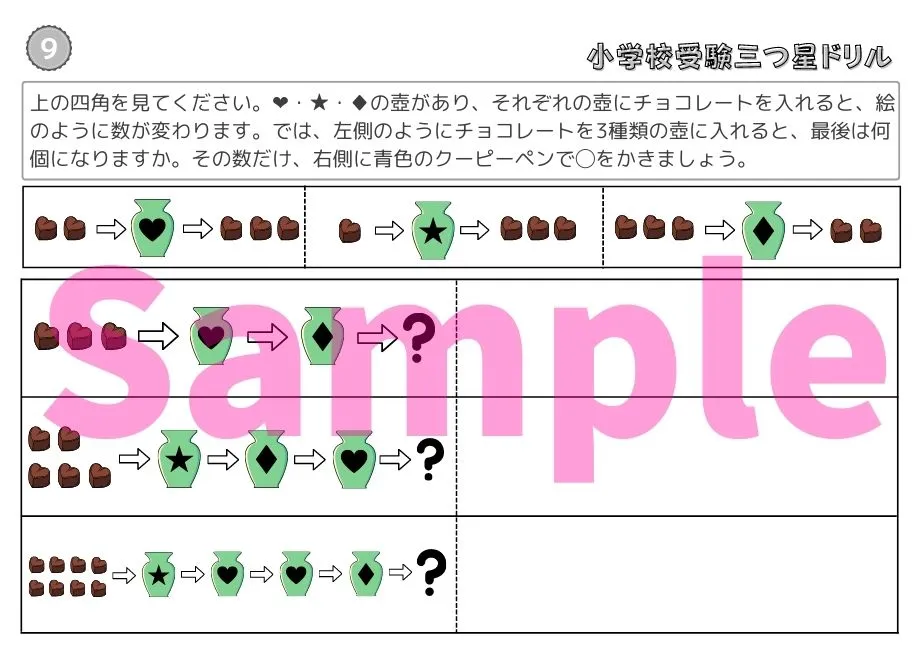

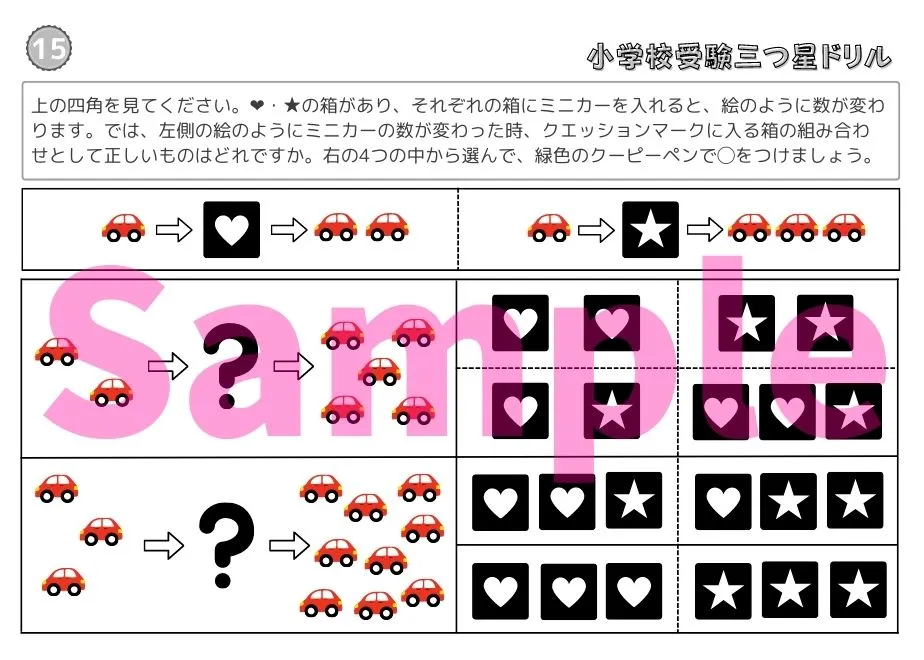

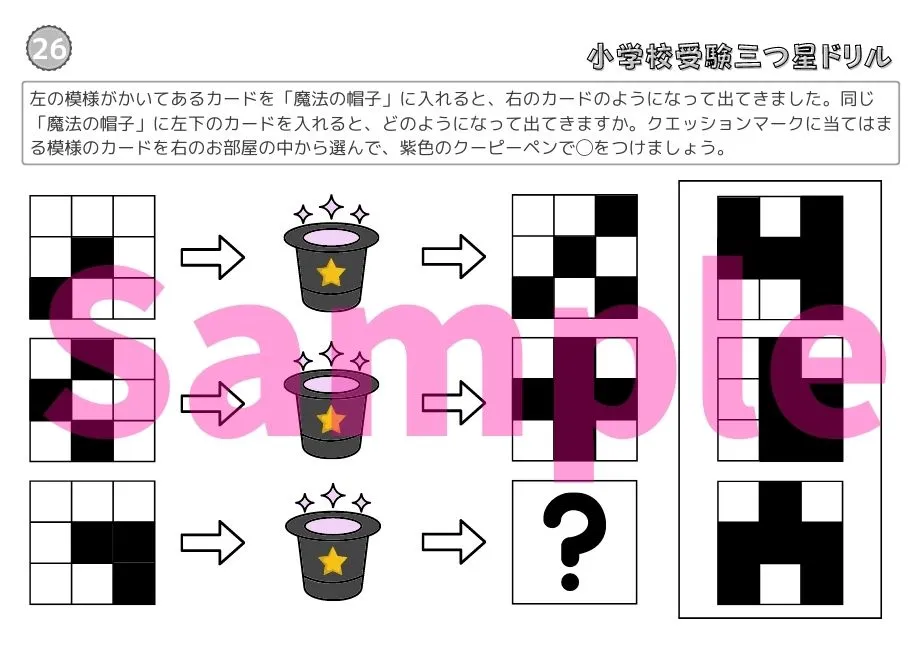

【出典】小学校受験三つ星ドリル「マジックボックス 基礎・応用編」

【出典】小学校受験三つ星ドリル「マジックボックス 基礎・応用編」マジックボックスは、最初に提示される条件(ルール)を理解して、それを踏まえた上で、数の増減を答える問題になります。

この問題を解くためには、数を数える力はもちろん、足し算・引き算の発想も必要になってきます。

そこで今回は、マジックボックス問題の対策方法はコツなどについて、現役幼児教育講師が解説していきます。

目次

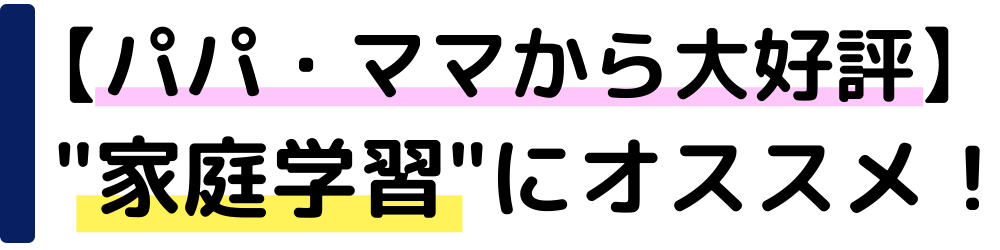

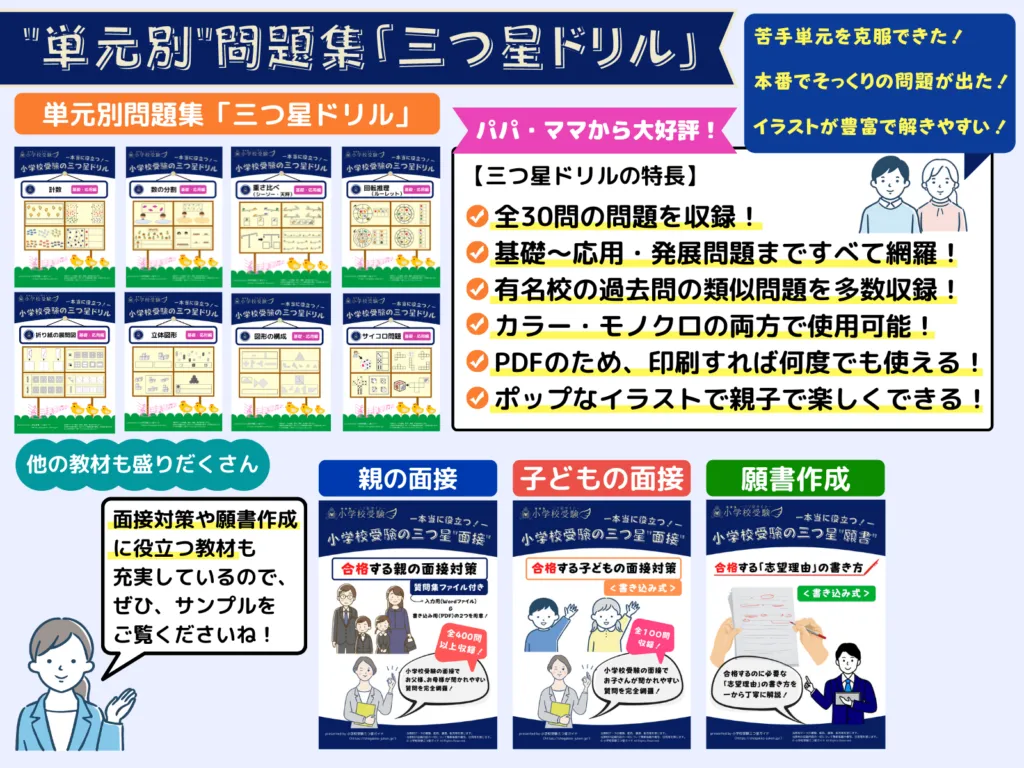

小学校受験三つ星ガイドでは、お父様、お母様から大変ご好評の、"単元別"問題集『三つ星ドリル』を販売しています。

【三ツ星ドリルの特長】

◉全30問の問題を収録!

◉基礎〜応用・発展問題まですべて網羅!

◉有名校の過去問の類似問題を多数収録!

◉カラー・モノクロの両方で使用可能!

◉PDFのため、印刷すれば何度でも使える!

◉ポップなイラストで親子で楽しくできる!

他にも、面接対策に役立つ『合格する親の面接対策(400問以上収録)』や『合格する子どもの面接対策(全100問収録)』、願書作成に必須の『合格する「志望理由の書き方』などがあります。

それぞれ、サンプルページをご用意しておりますので、ぜひ一度ご覧くださいね!

マジックボックスってどんな問題?

まずは、マジックボックスの問題について、簡単に説明していきます。

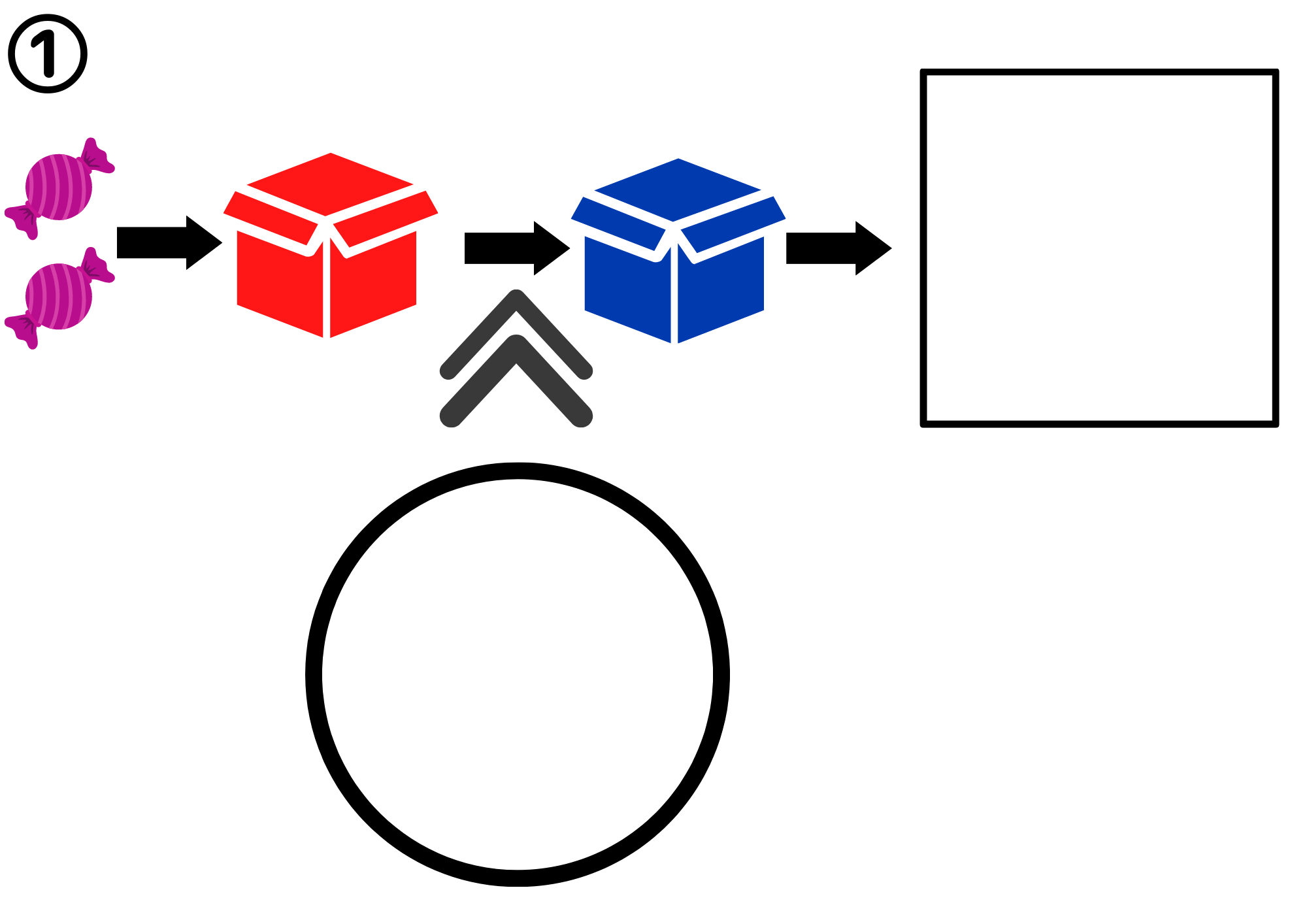

マジックボックスでは、以下のように、最初にルールが示されます。

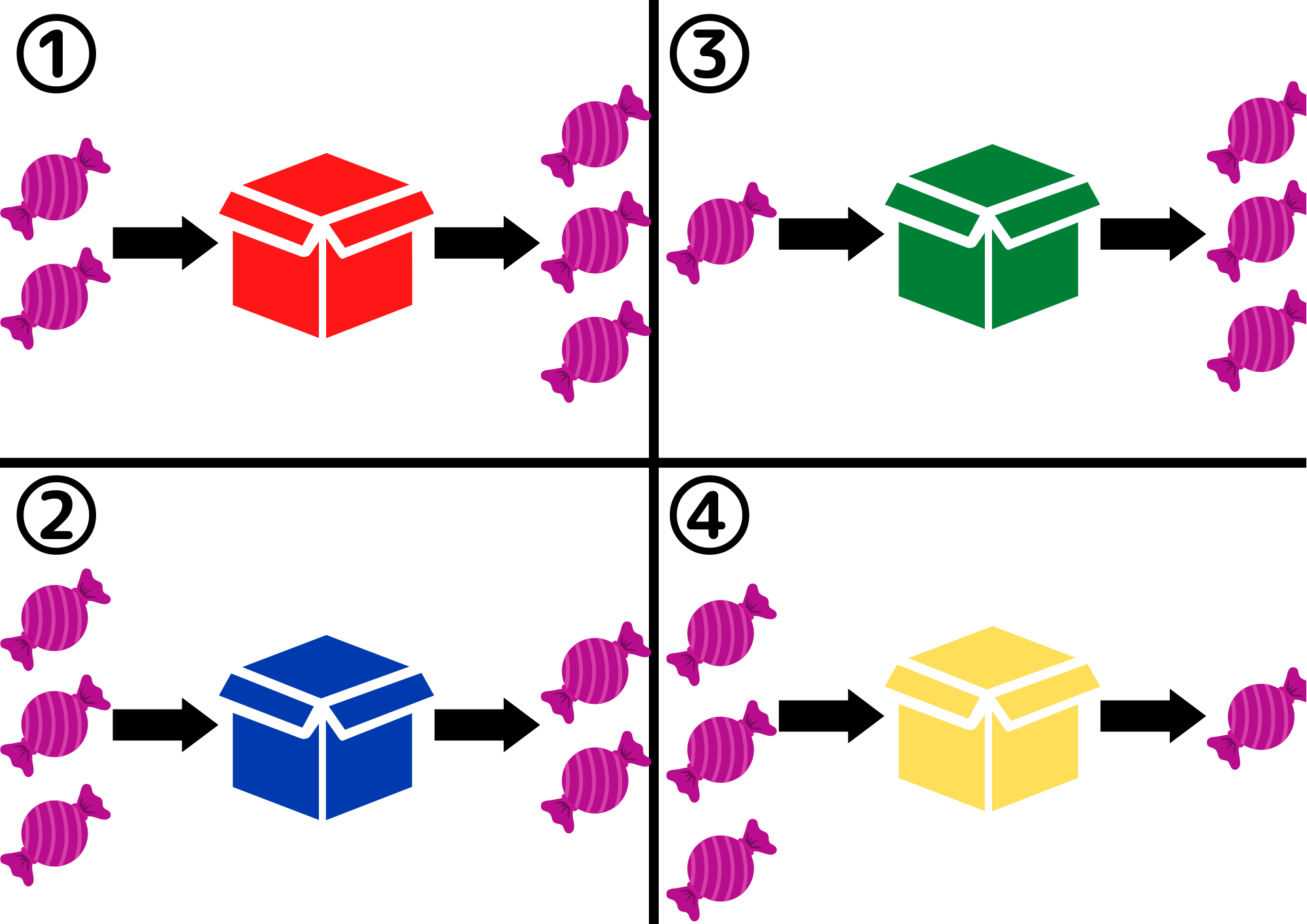

【上記の例題のルール】

赤いボックス:1つ増える

青いボックス:1つ減る

赤いボックス:2つ増える

赤いボックス:2つ減る

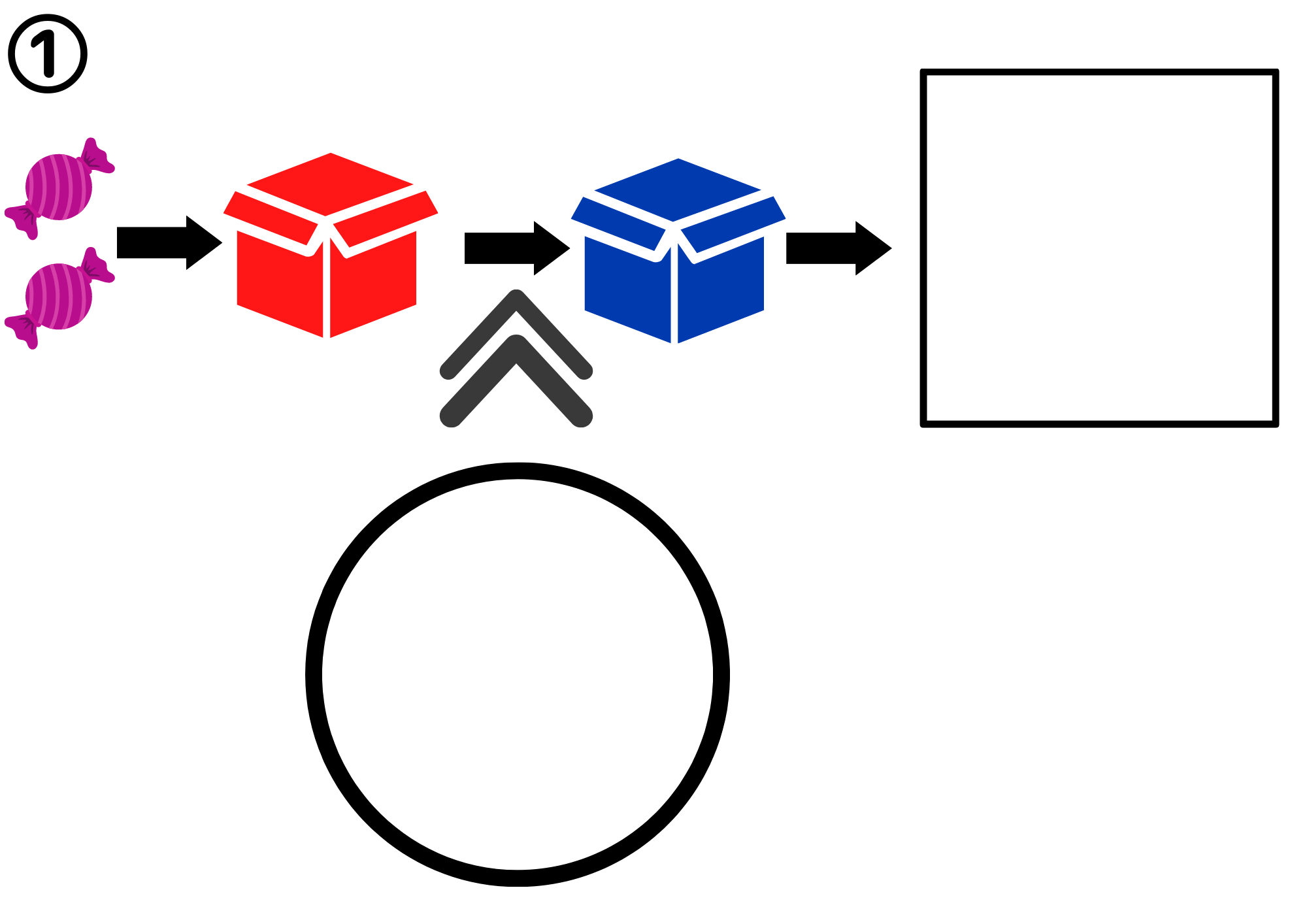

そして、この条件に基づいて、以下のように、複数のボックスに順に入れていったとき、最終的に何個になるかを答えます。

これは、オリジナル問題なので、実際の問題はもう少しさっぱりしています。

(ほとんどの場合、箱ではなくて、「◯」「△」「◇」などの記号が用いられます。)

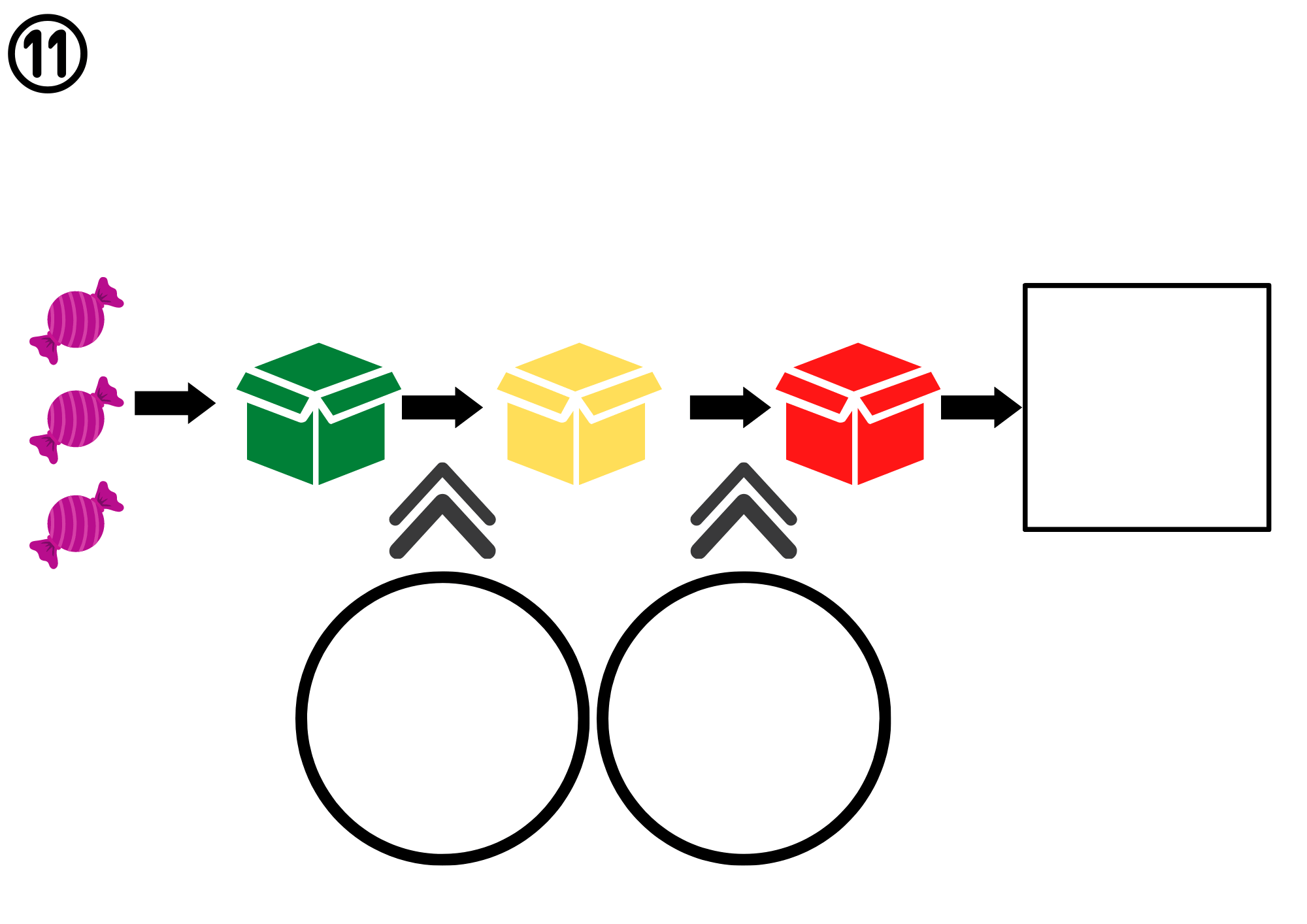

難関校では、この箱の数が3つ~4つある場合もあります。

マジックボックスを解く上で必要な予備知識

マジックボックスを解くためには、さまざまな予備知識や能力が必要です。

それは主に次の◯つです。

①数を数える力

②条件(ルール)を理解する力

③「~個増える or 減る」の概念の理解

④「合わせて~個」の概念の理解

では、①~④について、それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。

①数を数える力

1つ目は、「数を数える力」です。

この力は、マジックボックスだけでなく、「長さの系列化」や「量の系列化」などを解く上でも必要です。

そのため、最低でも「0~10」までは数えられるようにしておきましょう。

そして、ただ数えられるだけでなく、「0」から「10」にかけて、数が大きくなっていくこともしっかりと理解させる必要があります。

ですので、まずは完璧に「0~10」まで数えられて、かつ、数の大小の概念を理解しているか確認しましょう。

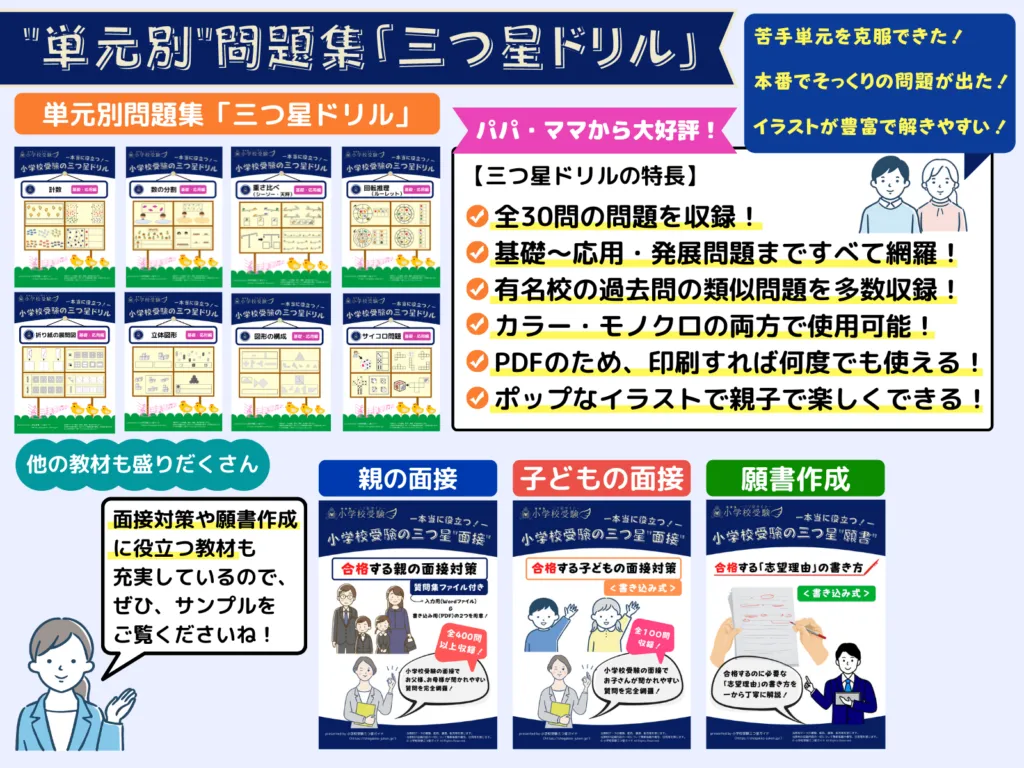

②条件(ルール)を理解する力

2つ目は、「条件(ルール)を理解する力」です。

マジックボックスにおけるルールとは以下のようなものです。

いきなり、これを見せて、すんなり理解できる子はなかなかいません。

そのため、まずは、このような条件を理解する力が必要です。

③「~個増える or 減る」の概念の理解

3つ目は、「~個増える or 減る」の概念の理解です。

マジックボックスでは、「数の増減」を理解できるかが勝負です。

ただ、いきなり問題の解説をするときに「~を通ったら、1個減るよね」と言っても、すんなり理解できる子は少ないです。

そのため、子どもにとっては、「ひとつ多くなった」や「ひとつ消えた」と伝えるほうがわかりやすかったりします。

ですので、子どもが理解しやすい表現を用いながら、「増える・減る」の表現や概念を丁寧に教えることが大切です。

それができた後に、はじめて、「~個増える or 減る」を使っての説明をすることができます。

④「合わせて~個」の概念の理解

4つ目は、「合わせて~個」の概念の理解です。

先程、お伝えしたように、マジックボックスでは、まず、「~個増える or 減る」という概念の理解が必要です。

それと合わせて大事なのが「合わせて~個」という考え方です。

たとえば、元々2つのアメがあったとして、ある箱に入れると、1つ増えるとします。

その場合、「合わせて3個」になります。

この「合わせて」というのは、足し算の発想に近いです。

そのため、この「合わせて」の意味もしっかりと説明してあげるようにしましょう。

マジックボックス対策のポイント

次に、マジックボックス問題の対策ポイントについて解説していきます。

それは、次の4つです。

①条件の数が少ない問題から始める

②アメや磁石などを使って、手を動かして取り組む

③答えまでの過程もしっかりとメモさせる

④反復練習

では、①~④について、それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。

①条件の数が少ない問題から始める

まずは、条件の数が少ない問題から始めるようにしましょう。

私が指導するときは、下記のように条件が2つの問題から始めて、徐々に数を増やしていきます。

次に3つの問題です。

さいごに4つの問題です。

このように、段階的に条件の数を増やして、理解を深めていくことが大切です。

②アメや磁石などを使って、手を動かして取り組む

マジックボックス問題を解くときは、アメや丸い磁石など実物を使って、手を動かしながら取り組むことも大切です。

どうしても、ペーパーだけでやると、頭のなかですべて考えることになるので、お子さんにとっても難しいです。

そのため、最初はイメージをつかみやすいように、アメや丸い磁石などを使って、手を動かしながら問題を解くようにしましょう。

③答えまでの過程もしっかりとメモさせる

マジックボックス問題は、「最終的に何個になるか」を答えさせます。

でも、実際に解くときは、条件(ルール)ごとに、いくつ増えたか、減ったかをしっかりとメモさせることが大切です。

そのため、普段問題を解くときから、最終的な答えに至るまでの、数の増減も書かせるようにしましょう。

そうすることで、ミスの可能性を低くすることができます。

④反復練習

さいごは、反復練習です。

実際、小学校受験の勉強に「魔法」は存在しません。

どんなに優れた教材であっても、何回も解かないと、マジックボックス問題をできるようにはなりません。

(マジックボックス問題に限った話ではありませんが…)

また、小学校受験のペーパーテストでは、問題を解くスピードも大切です。

そのため、何回も何回も反復練習を繰り返して地道にやることを忘れないようにしましょう。

(短期集中で1日何十枚もやるのではなく、1日数枚でいいので毎日やるほうが定着しやすいです。)

マジックボックス対策に役立つオススメ問題集

以下では、「マジックボックス」の学習に最適なオススメの問題集をご紹介します。

そのため、マジックボックス問題の対策ができる問題集をお探しの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

三つ星ドリル「マジックボックス 基礎・応用編」

「小学校受験三つ星ドリル」は、分野別の家庭学習用ドリルです。

『マジックボックス 基礎・応用編』では、基礎的な問題から入試レベルを意識した応用問題まで多数収録しています。

また、複数の問題パターンを用意しているため、さまざまな入試問題に対応する力を養うこともできます。

さらに、ダウンロード形式のPDFデータとなっているため、冊子タイプの問題集と違って、印刷すれば何回でも復習可能となっております。

マジックボックスを解くのに必要な推理力や計算力を強化したい方、家庭学習で「マジックボックス」の問題に取り組みたい方にはピッタリの教材となっています。

【商品名】

小学校受験三つ星ドリル「マジックボックス 基礎・応用編」

【価格】

880円(税込)

【形式】

PDFデータ(DL形式)

さいごに

今回は、小学校受験のペーパーで難しいとされる「マジックボックス問題」の対策方法やコツについて解説してきました。

マジックボックス問題は、小学校受験のペーパーの中でも、特に難しい問題として知られています。

また、幼児期の子どもにとっても、理解するのが難しい単元です。

そのため、今回解説した点を踏まえて、ぜひ、マジックボックス問題の対策をしてみてくださいね!

小学校受験三つ星ガイドでは、お父様、お母様から大変ご好評の、"単元別"問題集『三つ星ドリル』を販売しています。

【三ツ星ドリルの特長】

◉全30問の問題を収録!

◉基礎〜応用・発展問題まですべて網羅!

◉有名校の過去問の類似問題を多数収録!

◉カラー・モノクロの両方で使用可能!

◉PDFのため、印刷すれば何度でも使える!

◉ポップなイラストで親子で楽しくできる!

他にも、面接対策に役立つ『合格する親の面接対策(400問以上収録)』や『合格する子どもの面接対策(全100問収録)』、願書作成に必須の『合格する「志望理由の書き方』などがあります。

それぞれ、サンプルページをご用意しておりますので、ぜひ一度ご覧くださいね!